企業轉型難題:缺的不是人,是會協作的人

在數位轉型與永續目標雙軸推進的壓力下,企業不再只是需要懂技術、懂規範的人,而是需要能夠橫向協作、看懂標準邏輯、有效落地執行的中堅人才。BSI 總裁策略顧問蒲樹盛指出:「我們最近跟不少企業聊,他們真的都在說同一件事:現在要找人才真的不容易。不是沒有履歷,而是不容易找出具備全局觀點,又能橫向協作、推動事情落地的人。」

即使企業內部具備 ESG、資安、營運等多元專才,若缺乏共通語言與邏輯判斷基礎,在實務執行階段常會出現「各自解讀、難以對齊」的情況。BSI 認為,這樣的能力落差並非無法克服,而是可以透過制度化的學習設計與標準導向訓練進行系統性培養。

跳脫傳統訓練框架,重構人才培育流程

為解決上述問題,BSI 在前幾年開始推出一系列以標準為核心的角色認證制度——BSI 人才資格證明 (Personal Qualification,後簡稱 PQ)。這不只是課程或證書,更是一種橫跨學習設計、能力驗證、組織導入的完整架構。

PQ 相較於傳統的稽核員/查證員訓練,更強調從入門理解到實務應用的整體性。透過模組化課程設計與角色階梯分類,學員可根據自身職涯階段與組織目標選擇適合的訓練模組。課程內容由 BSI 線上隨選課程 (On-demand eLearning, OD) 建構基礎,再透過實體訓練與應用挑戰任務,驗證學習成果,確保轉化力。

完成所有學習歷程與能力驗證後,學員可取得 PQ 的專業標章——BSI 人才資格證明標誌,並可標註於履歷、LinkedIn 或電子郵件簽名中,成為職場溝通與專業信任的資產。

洪詩嵐,BSI 東北亞區訓練長表示:「從過去上完一門課就結束,到現在分階段、分專業,循序漸進,這對企業與學員來說都是觀念上的改變。」她指出,這樣的學習轉型讓訓練不再是形式,而是實際能解決問題、能跨域合作的基礎工程。

BSI 人才資格證明 (PQ) 的實踐設計

以建築資訊塑模 (BIM) 為例,PQ 不僅要求完成理論課程,更規定學員需於三個月內提交應用報告,並接受內部與學界專家組成的審查小組口試。這不只是知識的測驗,更是對「如何落地」的能力檢視。

在溫室氣體管理 (GHG) 的 PQ 中,學員將從認識碳排放來源與分類展開,進一步學習碳盤查的方法與量化技巧,並依此擬定減碳管理計畫、設定具體目標。透過標準化流程的建立與實務演練,協助企業逐步落實淨零轉型。

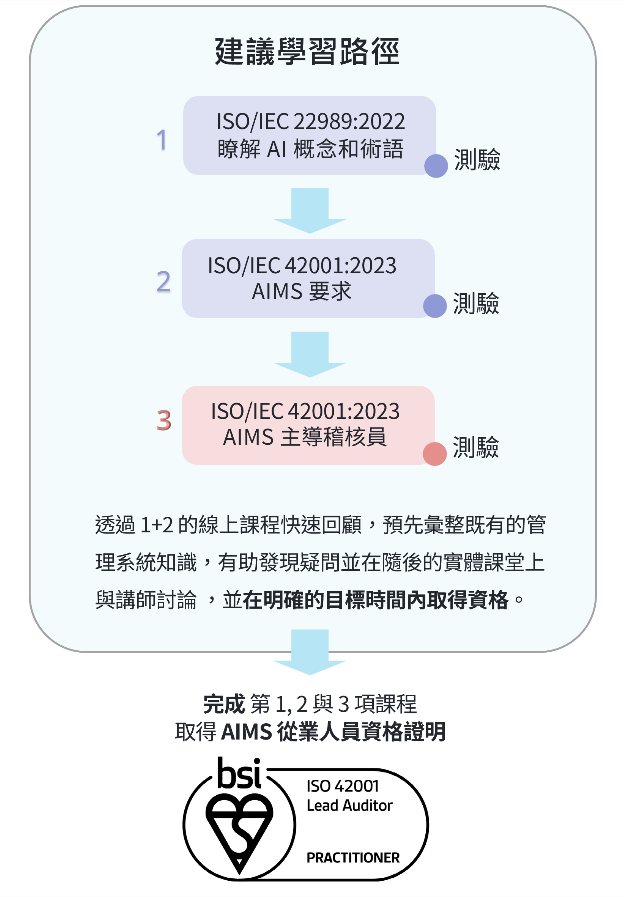

面對 AI 等新興技術領域,BSI 的人工智慧 (AI) PQ 課程更導入「前導學習設計」:先建立 AI 相關知識基礎與標準條文解讀力,再進入標準應用訓練,協助企業提前準備數位轉型核心人才。

在地創新出發:台灣打造全球複製模型

值得一提的是,溫室氣體管理 (GHG) 的 PQ 這套制度最初即來自台灣。2022 年,BSI 台灣團隊有感企業對標準應用能力的高度需求,主動提案整合訓練、稽核、產品與行銷部門,建構出 GHG 管理的 PQ 模型,向英國總部爭取支持。整整花了一年時間溝通、調整與實測,才讓這套模型獲得正式認可。

洪詩嵐回憶:「我們希望訓練不只是知識傳遞,而是回應企業實務需求,從模擬實作到成果評估,每個細節都要讓總部相信:這不是單一方案,而是可以複製的全球模型。」

如今全球已有近兩萬人取得 BSI PQ 標章,這項制度也為台灣爭取到總部頒發的「最佳創新獎」,成為全球標準人才培育的先行者。

從人才培養到組織內化:標準是雙軸轉型的支撐力

當標準不再只是法規遵循的工具,而成為組織內跨部門溝通、決策推動、問題解決的共同語言,企業對人才的期待也在改變。BSI 近年與《天下學習》合作推出「企業永續 ESG 策略規劃課」一系列的通識型課程,正是為了讓更多管理者與不同類型工作者也能在短時間內掌握標準邏輯、提升對永續議題的敏感度與溝通力。

Gartner 在 2025 年未來工作趨勢報告中提到,「未來工作正在被重新定義」——組織不只需回應科技與人才變化,更要重構學習模式,讓學習成為留才與轉型的制度性支撐。

這正是 BSI 推動 OD 課程與 PQ 認證制度的核心目的:不只是提供訓練,而是協助企業打造一套能夠延續內部能力、讓學習真正進入組織日常的制度性設計。唯有讓標準成為跨部門溝通的共同語言、成為推動轉型的基礎工程,企業才能在劇烈變化的環境中持續前進。